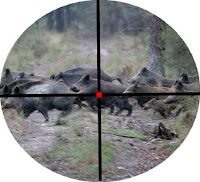

Tout commence (et tout finira) par le suicide d’un troupeau de sangliers sauvages. Scène effarante d’une horde animale se jetant en pleine course du haut d’une falaise... Voilà qui ne laisse rien présager de bon. C’est pourtant dans un cadre exotique et stéréotypé que nous entraînent, une fois passé ce préambule, les premières pages du dernier roman de Hugues Jallon, le Début de quelque chose. Nous découvrons un lieu de séjour touristique en bord de mer, club ou hôtel, où quelques groupes de vacanciers en mal de détente et de vitamine D viennent de poser leurs valises. Mais l’ambiance, très vite, se délite… Nous n’entrons pourtant ni dans un thriller, ni dans un roman fantastique mais dans un genre de récit beaucoup plus indéfinissable. Un livre habile, puissant, et agaçant comme un tour de magie.

Tout n’est d’abord que farniente et suavité. Des touristes arrivent et s’installent tranquillement sur le lieu d’une villégiature ensoleillée, quelque part dans un pays du Sud. La mer, l’été, on s’y croirait. Leurs faits et gestes nous sont rapportés par un narrateur qui semble les observer sur un écran. Peut-être un veilleur chargé de s’assurer que tout se passe bien, que les clients sont contents, une sorte de préposé à la qualité. Phrases courtes, informations brèves, son récit s’organise à partir des réponses succinctes qu'il apporte aux questions d’un second narrateur qui lui ne voit pas les heureux vacanciers, cherche à se les figurer.

A la surface de ce tableau idyllique apparaissent d’abord quelques accrocs : la chaleur, parfois, se fait moite ; des algues noires flottent à la surface des vagues ; le jeu des bracelets de couleurs tourne court ; tout un pan de l’hôtel est encore en chantier, parsemé de sacs de ciments et de murs à moitié construits. Rien de bien grave, sans doute quelques légères avanies qui nous rappellent qu’au-delà de certaines frontières nos représentations de ce que doit être une prestation haut de gamme peuvent souffrir de légères distorsions. Au diable nos normes occidentales... Dans l’hôtel, il n’y a pas de calendrier, pas d’horloge, ce qui n’est pas dramatique non plus. Après tout on est en vacances et on est venu oublier le stress et l’hiver. Pourtant, par moments, des moments de plus en plus fréquents, l’ambiance se délite : on s’énerve, on sanglote, des activités sont annulées, l’eau infiltre le carrelage, on s’ennuie. Il se passe quelque chose, c’est sûr. Il s’est passé quelque chose, sans doute à l’extérieur, autour d’eux. Des événements, comme on dit. Une guerre, peut-être. On le voit bien, ils sont retenus à leur hôtel, il serait imprudent de sortir. Les en empêche-t-on vraiment pour les protéger, ou est-ce dans un autre but que l'on cherche à les retenir ? Les choses se gâtent mais le crescendo est subtil, il ménage des ressacs. On joue aux dés, aux cartes. On reste des vacanciers. Des vacanciers que l’observateur scrute cette fois à la façon d’un ethnologue ou d’un comportementaliste animalier. Peut-être nos touristes aux chemises chatoyantes font-ils l’objet d’une expérience dont le cadre et le protocole nous échapperaient.

«Regardez, c’est la couleur vive des vêtements, leur coupe un peu démodée, imprimés fleuris, tissus bariolés, slogans et logos d’entreprises, tailles larges, marques de bronzage et les lunettes évidemment.»

«On les prend comme ils arrivent, on les aime comme ils sont, en apparence très sûrs d’eux, joyeux, blagueurs, d’une grande simplicité»

«D’après ce qu’on croit savoir, certains reviennent de loin, usés par leurs plans ambitieux ou alors depuis si longtemps abattus, on pourrait dire désaffectés, les yeux vagues, vides.»

Le film de vacances se détraque, se désagrège, se voit contaminé par des images venues d’un autre monde, une monde de violence, de sang, de cris. Un monde qui n’est peut-être pas bien loin, un monde voisin à peine entrevu à travers une série de décharges subliminales. Violence et bien-être se font concurrence à la surface de la conscience, comme dans ce passage, où les constats les plus positifs alternent avec le souvenir d’un cheval supplicié.

«Un climat sec, très sain pour le corps.

On raconte que, longtemps après, ces images-là ont continué de fuser, envahissant leur cerveau.

C’est splendide par ici.

Les images de l’animal battu à mort jaillissaient comme ça, à grands flux. Ils croyaient entendre les sabots frapper le carrelage à grands coups.

Jour après jour nous rajeunissons.»

Mais pourtant aucun récit ne parvient tout à fait à s’enclencher, on ne bascule pas vraiment dans un univers parallèle. On se laisse simplement déborder par un vague désastre, on prend l’eau. Les touristes continuent d’affluer, découvrent les lieux avec le même enchantement, et, par séquences, nous apparaissent comme des rats pris au piège. Notre observateur serait-il un geôlier, un kapo ? La référence concentrationnaire, écho lointain de la voix de Robert Antelme placée en exergue, se fait de plus en plus prégnante. Le long voyage qui conduit nos touristes égarés jusqu’à ce lieu jamais nommé nous rappelle d’autres convois funestes. D’ailleurs, à l’entrée, on les dépossède de leurs biens, de leur argent, de leur montre. C’est la règle du club. Mais les paradigmes se succèdent sans qu'aucun d'eux ne constitue jamais un modèle unique et définitif. Des fragments d’enfer circulent dans le texte, comme autant de coquilles vides que le lecteur viendrait remplir avec ses peurs, avec sa mémoire blessée. Camps de la mort, camps de réfugiés, salles de torture, famines, plongée en apnée dans l’enfer de la drogue, sont autant d’hypothèses et d’horizons possibles qui défilent tour à tour sous nos yeux. Pourtant, à chaque fois, la réalité nous échappe, nous déborde ou nous glisse entre les doigts, tout en nous conduisant par des chemins que l’on semble reconnaître à chaque instant.

Quel est ce lieu, à la fin ? Les hypothèses ne manquent pas, elles sont toutes plausibles, mais à chacune d’entre elle fait toujours défaut le prolongement qui nous la rendrait certaine.

Sommes-nous dans les geôles souterraines d’un quelconque village du Club Méd ? Nos touristes sont-ils secoués de cauchemars sous l’effet d’un mauvais trip, d’une réminiscence collective ou d’une soudaine porosité à la violence du monde ? Sommes-nous, à l’inverse, en présence de prisonniers suppliciés et hallucinés qui parviendraient encore parfois, par un ultime artifice, à se rêver en touristes paisibles ? Assistons-nous à une émission de télé-réalité futuriste ? A moins que Jallon ne nous mette à l’épreuve d’une forme littéraire de zapping, nous imposant des séquences promptes à nous faire successivement rêver et frémir ?

Bientôt le livre se sera refermé sans que nous ayons pu répondre à aucune de ces questions, nous laissant juste un peu de poisse dans les mains pour nous assurer que nous n’avons pas rêvé…

Dans un court article paru dans le Monde des livres du 3 mars dernier, Niels C. Ahl rend un hommage élégant à Hugues Jallon. Il compare son dernier ouvrage à un soufflé, ce plat tout à la fois aérien et consistant qui exige, pour ne pas «retomber», un tour de main millimétré et un art savant des dosages.

Mais la prouesse n’est pas purement formelle et l’on ressent bien une alerte sous l’exercice de style. Car le livre de Jallon nous renvoie finalement certaines images de nous-mêmes. Celle d’enfants naïfs de l’espèce humaine pareils à ceux qu'évoque Robert Antelme. Ou l’image d’un troupeau de sangliers aveugles qui courent, qui courent et se disent, comme la société en chute libre dans la dernière scène de la Haine de Mathieu Kassovitz, que jusqu’ici tout va bien.

Hugues Jallon, Le début de quelque chose. Verticales. 2011

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire