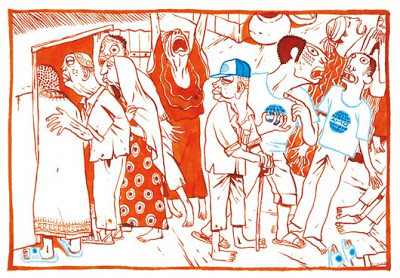

L’écorchure est un texte d’ Ana Maria Sandu écrit en 2003 et découvert sept ans plus tard par Fanny Chartres, qui l’a traduit en français pour les Editions du Chemin de fer (au texte sont tissées des illustrations de Marine Joatton). Lors de cette parution, son éditeur français présentait l’auteur comme «l’un des talents les plus prometteurs et les plus originaux de la jeune génération roumaine». Ana Maria Sandu, en comparaison d’autres auteurs roumains, n’est pourtant pas aujourd’hui au premier plan de la scène littéraire de son pays, et aucun des deux autres romans qu’elle a publiés (en 2006 et 2010) n’a encore été traduit en français. Mais lorsqu’on lit L’écorchure, on aurait envie de s’en plaindre. Car ce court récit (à la limite du poème), à la fois sauvage et intimiste, est porté par une voix rare, une écriture à vif, qui ne peuvent pas laisser indifférents. Son ton et son style si particuliers ne sont peut-être pas tout à fait ajustés à certains canons mieux exportables de la littérature roumaine. Il n’en demeure pas moins qu’il y a chez elle une force d’écriture et un souffle qui font de ce livre (orphelin pour l’heure) l’un des beaux titres du catalogue des Editions du chemin de fer.

Au cœur du récit d’Ana Maria Sandu il y a l’enfance, une enfance charnelle, fulgurante vers laquelle la narratrice semble porter un regard où se mêlent l’âcreté des souvenirs et une forme d’évocation nostalgique de certaines pages définitivement tournées. Il y a là un rythme, une sorte de lyrisme simple et nerveux qui emporte tout. Bons ou mauvais, les souvenirs sont décochés comme des flèches. Si écorchure il y a, on ne sait jamais si elle provient de l’expérience même de l’enfance, où de sa disparition. On ne sait pas si ce qui blesse le plus est le temps vécu ou le temps perdu. On trouvera peu d’éléments explicites pour contextualiser cette vie d’avant : peu de dates, peu de lieux, aucune référence à un quelconque arrière-plan politique. Il y a pourtant bien la présence d’une Roumanie rurale, avec son dénuement, ses relents de basse fosse, ses odeurs de chou, ses joies simples. Et sa misère, qui surgit parfois comme un coup de poing :

« Et tonton Nita, le violoneux, te rappelles-tu ?

Te souviens-tu de la photo de mariage avec sa tête de Charlot ivre et misérable

qui nous a tant fait rigoler ?

Et du violon qu’ils n’ont pas réussi à détacher de ses mains car il était mort gelé dans sa maison, comme un chien ? »

On assiste à une flambée d’images, de visages et de noms où les souvenirs se bousculent comme sur un tapis de billard. Il y a d’abord Giorgi, l’amie d’enfance à la peau mate, sœur de lait ou sœur de sang, avec laquelle la narratrice a vécu une relation plus fusionnelle qu’un premier amour, s’est épuisée en jeux et en paroles

« Nous bavardions chaque soir jusqu’à ce que nous soyons saoulées par nos propres paroles comme des morceaux de pain imbibés d’eau et de sucre. Nos corps anémiés tanguaient alors vers d’immenses lits difformes dans lesquels nous pouvions secrètement nous glisser ».

Les deux filles ne se séparent jamais, trompent ensemble l’ennui, la faim ou le froid. Elles nourrissent ensemble de pauvres rêves, mangent à la même gamelle. Mais c’est une amitié que le temps a brûlé comme une mèche. On pourrait parler de traînée d’enfance comme on parle de traînée de poudre.

« Nos histoires, Giorgi, sont tombées dans les oubliettes,

elles ont disparu comme les aigrettes des pissenlits

sur lesquelles nous soufflions dans le jardin »

Dans L’écorchure, on ne s’attarde pas pour autant sur le tempus fugit. C’est amer, mais indolore. Les amitiés, ailleurs, autrement, repoussent comme des mauvaises herbes qui vous donnent tout leur suc avant de jaunir.

La famille passe aussi par fragments dans ses pages. Il y a la mère, à peine quelques apparitions, même si «les plus belles années sont un mur de protection inutile entre moi et maman». Plus forte est la figure de la grand-mère, cette mémé Lichi, contre le corps de laquelle l’enfant avait trouvé un refuge resté inégalé. Ana Maria Sandu lui consacre quelques passages parmi les plus beaux de son récit.

« Je me blottissais alors toute entière dans ses bras,

reniflant son odeur de pommes de terre sans laquelle je n’aurais pas pu vivre.

C’est peut-être pour ça que je ne pouvais pas m’endormir à midi, j’avais besoin de mon lit de chair.

Une faim de loup m’envahissait tous les soirs, avec une sensualité que je n’ai jamais connue chez aucun homme.

Elle au moins, elle n’a jamais sursauté quand,

de mes pieds froids,

je la touchais,

encore aujourd’hui, elle croit que je devrais dormir avec elle pour toute la vie,

pour qu’elle puisse me réchauffer et me faire répéter

soir après soir Ange, mon petit ange,

pendant qu’elle murmurera un Notre père sans queue ni tête. »

Mais à côté de ces réminiscences lumineuses, il y a aussi les tranches de violence et de solitude. C’est par exemple le souvenir traumatique d’un camp de vacances au bord de la Mer Noire, où la petite fille avait dû subir l’humiliation d’une tondaison parce qu’on lui avait trouvé des poux dans les cheveux. Et où Ana était devenue Chauvana…

Le corps est un lieu de marquage, il se diffracte en reflets sensuels ou douloureux qui laissent tous la trace qui leur reviennent. Eveil aux mots, éveil aux sens, éveil au sexe sont autant de « passages » que la prose poétique d’Ana Maria Sandu malaxe avec une sorte de hargne lyrique. Et au bord de l’enfance qui finit, quelque chose émerge lentement, qui hésite :

« Il ne me reste plus qu’à deviner ce qu’il adviendra

de mon corps rachitique,

qui, parmi ces spécimens, aura raison de moi,

à qui ressemblerai-je, aurai-je des cheveux gonflés comme un beignet,

me disputerai-je avec les voisins, les mains calées sur les hanches,

ma bouche crachant des mots semblables à des piments forts,

les enfants tirant sur ma jupe

et ravalant leurs larmes et leur morve… »

Alors, il faut assumer ses bifurcations, refuser, le cas échéant, de devenir l’une de ces «mères aux mains ridiculement grandes et au parfum de ragoût». Et l’on entend ainsi, vers la fin de ce long poème, une sorte d’appel à l’insoumission. Une invitation à prendre ses écorchures à bras le corps pour aller jusqu’au bout de soi-même. Quitte à laisser sur le bord de la route ses premières amours, et le peu que les hommes vous réservent.

« C’est alors que j’ai regardé tes yeux et tes fesses rondes.

Tu n’étais plus qu’un fragment de chair bleue,

voilà ce qu’il restait de toi

Mais Ana et Chauvana, elles, vivaient.

Donc,

à la fin,

elles se sont prises par la main

ont sorti la langue,

et sont parties courir le monde,

folles et sautillantes. »

On se dit alors qu’au-delà des blessures ravivées, le souffle qui portait le récit d’ Ana Maria Sandu était d’abord tourné vers le large.

Ana Maria Sandu, L'écorchure. Les éditions du Chemin de fer. 2010.

Traduit du roumain par Fanny Chartres

Illustrations : Marine Joatton